À coups de dents et de fourchettes

Résumé Visant une représentation exhaustive du réel, le courant réaliste puis naturaliste exploite le thème alimentaire pour mettre à nu la face cachée des personnages dont les sentiments de rivalité, de convoitise et de haine prennent, autour de la table, un caractère paroxysmique. L’acte manducatoire ne raconte plus des échanges euphoriques avec les convives et avec le macrocosme, mais devient le reflet de l’extermination de l’autre, choisi comme victime expiatoire.

Mots-clés Manducation – exclusion – misogynie – vampirisme – anti-repas

Abstract With the purpose of having an exhaustive representation of reality, realist and then naturalist authors exploit the theme of food in an attempt to expose the hidden side of their characters, whose feelings of rivalry, lust and hatred displayed around the table are revealed in all their violence. The manducatory act is no longer associated with any euphoric exchange among the guests, nor with their macrocosm. It has just become a reflection on the extermination of the other, chosen as the expiatory victim.

Keywords Manducation – exclusion – misogyny – rapacity – anti-meal

Introduction

Manger marque la mémoire individuelle et collective par des valeurs et par des règles qui ordonnancent les liens sociaux et permettent une adaptation facile dans la société. C’est un moment particulier où le mangeur, tout en comblant un besoin biologique, se nourrit de rituels, de tabous alimentaires et d’interdits impérieux. Le mangeur a empreint son alimentation de symboles, de mythes et de croyances si bien que lorsqu’il se sustente, c’est toute une mythologie vieille comme le monde qu’il rencontre au fond de son assiette. Comment, dès lors, s’étonner du fait que la manducation possède une gamme considérable de significations et de fonctions ?

Pour les écrivains réalistes puis naturalistes, l’acte manducatoire n’est pas un fait anodin mais un message à décrypter pour révéler l’inavouable. L’incorporation dépasse donc le cadre qui lui est propre pour devenir une composante fondamentale du rapport du mangeur à l’univers : les appétits, la faim, le plaisir gustatif, le goût et le dégoût placent la bouche au centre de l’échange entre soi et les choses et entre soi et les autres. Ainsi problématisé, l’acte manducatoire devient le signe par excellence qui permet de raconter le rapport douloureux, qu’entretiennent les mangeurs avec leur macrocosme. Bref, manger est une figure allégorique de l’univers, qui n’a que la bouche pour s’exprimer, et de ce fait, la manducation n’est pas une création du monde mais c’est elle qui crée le monde ou plutôt un monde, propre à chaque personnage :

Le motif du repas, lorsqu’il se présente sous la forme de la scène, fournit ainsi d’emblée un dispositif narratif à plusieurs personnages, qui permet la plurivocalité et qui peut dès lors être un lieu où le texte subit transformations et dérives.[1]

Manger ensemble est un « plaisir complexe, (…) [il] dépend à la fois de la personnalité des convives, de leur éducation, d’une dynamique de groupe, (…) des nourritures offertes »[2]. Dans cet article nous allons essayer de démontrer que cette dynamique du groupe fait défaut chez les personnages des romans réalistes et naturalistes, et concourt à l’échec du repas et de la convivialité. En effet, les protagonistes mangent en obéissant uniquement à leurs pulsions ; et dans ce débordement d’instincts,l’acte manducatoire perd l’une de ses principales fonctions : sociabiliser les convives. Autrement dit, ceux-ci demeurent très centrés sur la nourriture qui devient le miroir où se reflète le contenu du cœur et de l’esprit, l’écran du désir, le terrain des tensions et de l’affirmation des puissances par une extermination sans merci de l’autre.

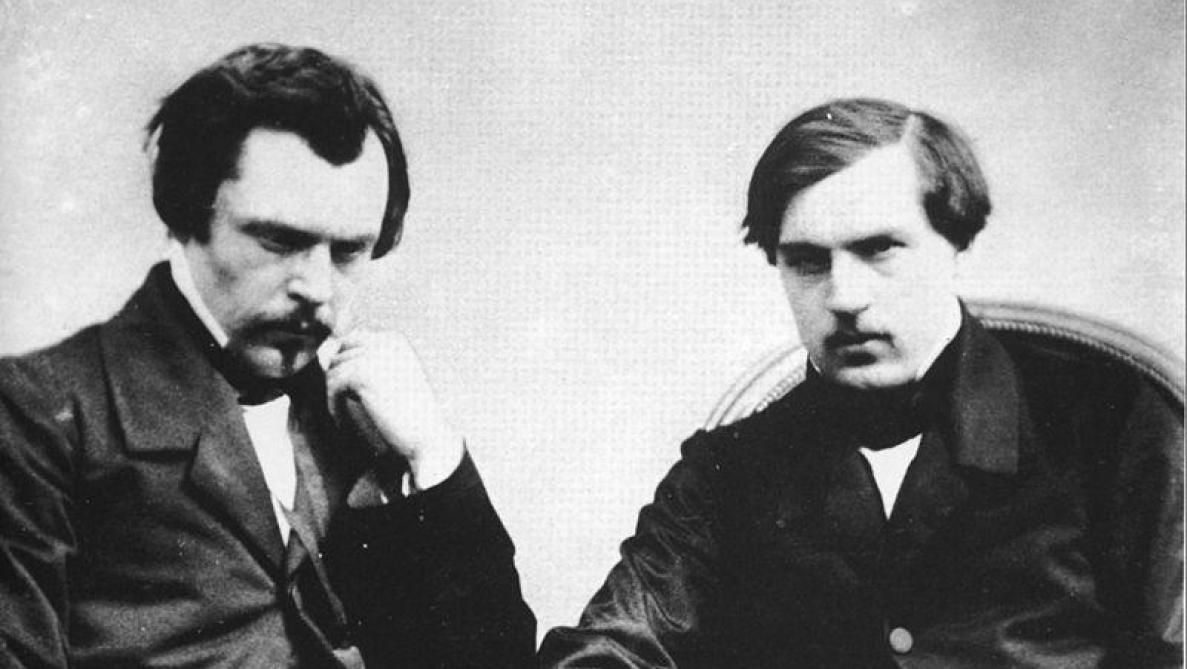

Notre étude porte sur un corpus englobant six romanciers : Flaubert, Zola, les frères Goncourt, Huysmans et Maupassant. Ces auteurs couvrent toute la seconde moitié du XIXe siècle et forment une chaîne continue dans l’évolution du réalisme où la thématique de la manducation a dominé jusqu’à trouver des répercussions dans chacun de leurs récits. De chacun de ces six auteurs nous retiendrons les œuvres suivantes où la thématique de la manducation occupe une place prépondérante : Madame Bovary pour Flaubert,L’Argent, L’Assommoir, L’Œuvre, Pot-Bouille et Le Ventre de Paris pour Zola, Manette Salomon pour les frères Goncourt, Bel-Ami, Pierre et Jean et Fort comme la mort pour Maupassant et A Vau-L’eau pour Huysmans.

De l’ostrakon

Au temps des grecs, « [l]’huître, très appréciée, ne servait pas qu’à table. Les citoyens, pour voter le bannissement de l’un des leurs, se servaient d’une coquille d’huître, l’ostrakon ; d’où l’ostracisme »[3]. Tout comme les Grecs, nos mangeurs se servent de l’alimentation pour manifester leur hostilité et leur esprit d’exclusion à l’égard d’autrui.

Les exclus de la table

Dans L’Œuvre de Zola, Sandoz a pour coutume d’inviter chez lui les amis de Plassans (Gagnière, Jory, Mahoudeau, Fagerolles et Claude) afin de consolider leur amitié que son épouse honore par de succulents metsdu terroir :

Elle s’échappa réclamée à la cuisine par un plat du Midi, une bouillabaisse, dont elle voulait faire la surprise aux amis de Plassans. Elle en tenait la recette de son mari lui-même, elle y avait acquis un tour de main extraordinaire.[4]

Les dîners tournent à l’ostracisme dès que Gagnière, Jory et Mahoudeau s’attaquent à Fagerolles et à Claude absents, en les accusant d’incompétence artistique et de lâcheté. Les animosités sont telles que les efforts des Sandoz pour les calmer, en canalisant leur attention sur la qualité des mets, s’avère vaine. En effet, les amis de Plassans ne sont plus ce qu’ils étaient il y a quatre ans. Distants, malgré une affection exagérée, aigris de misère ou emportés par le plaisir, ils se sont tous laissés gagner par leur succès ou par leur échec, au point de creuser un vide entre eux. Vide qui ne trouve que la table pour s’exprimer ouvertement et librement. Le mécontentement l’emporte sur l’euphorie et les liens fraternels unissant jadis la bande de Plassans se brisent, laissant, ainsi, deviner une rupture proche : « La fissure était là, la fente à peine visible, qui avait fêlé les vieilles amitiés jurées, et qui devait les faire craquer, un jour, en mille pièces »[5].

Les repas chez les Sandoz peuvent être considérés comme des rituels où des amis exorcisent les éléments « préjudiciables » que sont Claude et Fagerolles pour assurer leur propre cohésion, une cohésion fondée sur la jalousie, la médisance et les accusations gratuites.

Un autre exemple d’exclusion se trouve dans Pierre et Jean de Maupassant. Pierre soupçonne son frère Jean d’être le fils naturel de Léon Maréchal, depuis que ce dernier lui a légué sa fortune. Ce doute nourrit en lui un sentiment de marginalisation, exacerbé le jour où sa famille s’attable sans l’attendre :

Il prit dans le plat creux, au milieu de la table, la côtelette réservée pour lui. Elle était froide et sèche. Ce devait être la plus mauvaise. Il pensa qu’on aurait pu la laisser dans le fourneau jusqu’à son arrivée, et ne pas perdre la tête au point d’oublier complètement l’autre fils, le fils aîné.[6]

Il voit dans cette côtelette froide un rejet de la part des siens et plus particulièrement de la part de sa mère, car la nourriture est généralement liée à la femme qui prend en charge l’alimentation de l’homme de sa naissance à sa mort. Lui donner une mauvaise pitance revient à écarter d’elle sa progéniture et à ne pas assumer le rôle de mère nourricière, mais celui d’un ennemi redoutable. Au contraire, des repas chauds et bien apprêtés seraient un signe incontesté d’un dévouement maternel sans fin, comme l’atteste Marie Rouanet quand elle relate ses souvenirs de nourritures d’enfance comme une expérience de cœur à cœur entre l’enfant et sa mère :

Je savais, d’une certitude sans faille, que, hors de ma présence, l’activité de ma mère s’était déployée pour et autour de la cuisine et que je trouverais la table mise, assiettes et verres luisants m’accueilleraient et il arriverait une casserole brulante sur le dessous de plat en émail.[7]

Désormais, manger à la table familiale s’avère un véritable supplice pour Pierre qui préfère manger chez de simples marchands de vins que de supporter le regard glacial de sa mère.

Aussi, le lien de la femme à la nourriture est intelligemment exploité par les épouses pour « bannir » les amis de leurs époux. Dans Manette Salomon, Anatole et Coriolis se rencontrent après s’être longtemps perdus de vue et, désireux de faire durer ce moment de plaisir et de lui faire rencontrer son fils et sa femme Manette, Coriolis l’invite à dîner chez lui. Toutefois, Manette, refusant d’accueillir Anatole, prétexte une migraine et les deux amis dînent seuls, « servi[s] par deux filles qui répond[ent] aigrement aux observations de Coriolis »[8]. Pire encore, quand le carafon d’eau-de-vie est vide, Coriolis sonne la bonne pour le lui remplir, mais il n’aura pour toute réponse qu’un insolent : « Il n’y en a plus »[9]. À la longue, tous ses amis finiront par se dérober à ses invitations et Massicot, le dernier ami à refuser son invitation, par lui avouer :

Chez toi, il me semble qu’il y a des cents d’épingles anglaises dans le crin de ma chaise, et qu’on me met quelque chose dans ma soupe qui m’empêche de la manger ! (…) . Il me prend des envies de casser mon assiette sur le nez de tes bonnes…et de prier ta femme …pas poliment…d’aller se coucher.[10]

Par ces diverses manifestations, le repas apparaît comme un moyen ingénieux pour écarter ceux qui sont jugés indésirables.

Sans femmes, quel bonheur !

L’acte manducatoire est « le seul acte qui abolisse incontestablement toute distance, toute hiérarchie »[11]. Pourtant, dans Pot-Bouille, les amis Bachelard, Gueulin et Trublot rejettent toute présence féminine à leur table « car les femmes ne savent pas manger : elles font tort aux truffes, elles gâtent la digestion »[12], pensent ces noceurs. Font-ils allusion à une dépréciation du plaisir manducatoire ou à celle du plaisir sexuel, vu que la truffe a une forte connotation érotique ? Comme l’atteste Brillat-Savarin : « Qui dit truffe prononce un grand mot qui réveille des souvenirs érotiques et gourmands chez le sexe portant jupes, et des souvenirs gourmands et érotiques chez le sexe portant barbe »[13]. En réalité, ces médiocres ne sauraient contenir leur naturel si une femme se mettait à leur table, sa présence pourrait, même, les engager dans une lutte sans merci pour conquérir ses faveurs. Mieux vaut être entre compères, puisque toutes les prétendues aventures avec la gent féminine s’admettent dans une hypocrisie patente. Cette exclusion des femmes apparaît également dans Fort comme la Mort de Maupassant, lors des dîners de Bertin avec ses amis du Cercle. Leurs conversations à table tournent généralement autour des femmes, des souvenirs coquins et des révélations intimes, mais ces « grisons »[14] ne pourront jamais inviter leurs belles à leur table sous peine d’être taxés par les jeunes du Cercle, de riches vieillards en mal d’amour, qui s’affichent à côté des jeunes roulures afin de montrer qu’ils sont encore capables de prouesses.

L’exclusion de la femme est tout aussi présente dans les récits de Huysmans dans À Vau-L’eau, oùFolantin, goûtant aux plaisirs charnels offerts par les prostituées à deux sous, perd tout désir sexuel et rejette, ainsi, la femme, qu’elle soit épouse, concubine ou prostituée. Pour ce misogyne introverti, la femme est synonyme de perversion, et, en la chassant de la table comme du lit, il ne réussit qu’à se créer une personnalité pathétique et malade.

Ce qui apparaît bien nettement à travers cette forme d’exclusion, c’est d’abord l’ambiguïté des rapports hommes/femmes dans la société du XIXe siècle. Les images de l’épouse respectable laissent la place à une nouvelle image de femme dominatrice voire castratrice, que l’homme tente vainement de dompter. Aussi l’exclusion laisse deviner que :

[Ces] repas dénoncent les inégalités, la perte du sens, la dissolution de la communauté, l’impossibilité d’échapper à la valeur d’échange dans une société qui monnaie tout ce qui devrait être gratuit- l’humanisme, l’amour, l’amitié, l’art.[15]

L’exclusion larvée au cours des repas, ne tardera pas à se muer en dévoration anthropophage, comme moyen de l’affirmation de soi.

À coups de dents et de fourchettes

Contrairement au mangeur modèle qui, à table, « se fait homme parmi les hommes »[16], en réconciliant les sens et la raison, les protagonistes affichent une appétence excessive dont le but est de s’emparer férocement du macrocosme.

Le monde dans la bouche.

Bel-Ami est jalonné de repas grâce auxquels Duroy se fait un chemin façonné à coups de dents dans l’univers des riches. C’est d’abord le dîner chez les Forestiers qui contraste fort avec les odeurs pestilentielles de l’escalier qui conduit à son domicile : « Une odeur lourde de nourriture, de fosse d’aisances et d’humanité, une odeur stagnante de crasse et de vieille muraille, qu’aucun courant d’air n’eût pu chasser de ce logis, l’emplissait du haut en bas »[17]. Ensuite, le dîner copieux du Café Riche, offert par sa maîtresse Clotilde, et enfin le dîner chez son patron M. Walter. Dès lors, Bel-Ami est invité aux dîners les plus somptueux et ne se soucie plus de compter son argent pour manger, de même que le texte ne nous livre plus aucune information sur le contenu de son assiette, car l’acte manducatoire ne comble plus sa faim mais exprime sa possession du monde par l’ingestion. Possession affichée à travers la gloutonnerie des poissons rouges auxquels Duroy jette des boulettes de mie de pain, puis un gros morceau de pain quand il déclare son amour à Suzanne Walter :

Tous les poissons se jetèrent avidement sur ce paquet de mie qui flottait n’ayant point été pétri par les doigts, et ils le dépecèrent de leurs bouches voraces. Ils l’entraînaient à l’autre bout du bassin, s’agitaient au-dessous, formant maintenant une grappe mouvante.[18]

Duroy, au début de son itinéraire, « gagnait son pain » grâce aux aides accordées par des mains bienfaitrices : un travail octroyé par Forestier, un premier article écrit par Madeleine Forestier et de l’argent donné par Clotilde. Maintenant qu’il a pris de l’assurance, son appétit, semblable à celui de ces poissons, devient vorace et peut enfin s’attaquer aux morceaux plus résistants : se marier avec Suzanne Walter et occuper la fonction de député.

Ainsi, manger c’est mettre une partie du monde dans la bouche, et cette appropriation se fait dans la violence, dans le piétinement des principes et dans l’extermination de l’entourage. De ce fait, la conduite de Duroy rappelle l’agressivité symbolique de l’acte manducatoire :

Manger est aussi un acte agressif, il faut déchirer à belles dents, déchirer et, en définitive, détruire, annihiler. L’amour et l’agressivité sont indissolublement liés : en mangeant ce que l’on aime, on le détruit.[19]

Les lippées anthropophages

La violence entre les héros, culmine dans l’anthropophagie. L’oralité, normalement disciplinée et policée bascule dans le cannibalisme et dans le vampirisme.

Le cannibalisme

Le cannibalisme est une forme de la non-reconnaissance de ses semblables qui se traduit chez nos héros en cannibalisme ritualisé et en cannibalisme de survie.

Cannibalisme ritualisé : il répond à une consommation codifiée qui prend place dans un rituel précis comme en témoigne la fête de Gervaise dans L’Assommoir. Le dîner offert par Gervaise suscite une joute maxillaire parmi les invités qui, saisis d’une faim nerveuse, « passaient leur rage sur le rôti ; ils en prenaient pour trois jours, ils auraient englouti le plat, la table et la boutique, afin de ruiner la Banban du coup »[20]. Ce gavage volontaire s’accompagne d’un champ lexical de gloutonnerie et de déformation morphologique : « mâchoires en branle », « bâfrer », « le menton barbouillé de graisse », « il s’enfonçait un pilon entier dans la bouche », « ils pétaient dans leur peau », « des faces pareilles à des derrières ». L’oie, pièce maîtresse du dîner, provoque un étonnement général, traduit verbalement par l’assimilation du volatile à Gervaise : « Sacré mâtin ! quelle dame ! quelles cuisses et quel ventre ! »[21]. Virginie l’ayant vu crue, loue sa peau « fine et blanche, une peau de blonde »[22]. Cette assimilation renvoie symboliquement à la pulsion cannibale des invités qui confient le découpage de la bête à M. Poisson :

[Il] découpait lentement, les gestes élargis, les yeux fixés sur la bête, comme pour la clouer au fond du plat. (…) il enfonça le couteau dans la carcasse, qui craqua, (…) Brusquement, il donna un dernier coup, l’arrière-train de la bête se sépara et se tint debout.[23]

Le geste est empreint de violence renforcée par le champ lexical du combat : « l’usage des armes », « raideur militaire », « élan de patriotisme », et par le maniement du couteau : « le couteau est une arme, instrument et symbole de violence, alors que le repas pris en commun est une institution de paix »[24].

Les invités passent à l’assaut en choisissant les morceaux selon leur préférence : carcasse pour les unes, les os pour les autres, le cou pour maman Coupeau et la peau pour Virginie. À Gervaise, on lui arrache la peau, on lui tord le cou et on lui brise les os. La conduite de ces invités ne diffère guère de celle observée chez certains cannibales dont la consommation ritualisée de l’humain obéit à des règles strictes : certaines parties de la victime cuite, sont réservées ou interdites à quelques catégories de personnes mais la consommation est complète même pour les os : « dans l’opposition entre la chair et les os (…) les Yanomanis laissent pourrir les chairs du cadavre, puis nettoient et pulvérisent les os qu’ils mangent mélangés à une purée de banane »[25].

Les pulsions cannibales s’accompagnent de surcroît d’envies primitives quand Virginie, émerveillée par la bête, exprime le désir de la manger crue. Selon Claude Lévi-Strauss, la consommation du cru est une marque de sauvagerie, contrairement au cuit qui célèbre la culture.

Les retombées de ce cannibalisme seront visibles sur Gervaise puisque sa condition physique et pécuniaire se détériore jusqu’à dormir dans la niche du père Bru.

Cannibalisme de survie : dans Le Ventre de Paris, les hostilités entre gros et maigres relèvent du cannibalisme. En effet, la présence de Florent, homme maigre et naïf, dans les Halles va gêner grand nombre de gros tel Lebigre qui réussira à l’« exterminer » en le dénonçant à la police pour avoir conspiré contre le gouvernement. Claude l’avait pourtant mis en garde contre les gras dotés d’un appétit féroce et dont les victimes sont des maigres décharnés, tels qu’ils sont dépeints dans une série d’estampes :

Les Gras, énormes à crever, préparant la goinfrerie du soir, tandis que les Maigres, pliés par le jeûne regardent de la rue avec la mine d’échalas envieux ; et encore les Gras, à table, les joues débordantes, chassant un Maigre qui a eu l’audace de s’introduire humblement, et qui ressemble à une quille au milieu d’un peuple de boules. Il voyait tout le drame humain ; il finit par classer les hommes en Maigres et en Gras, en deux groupes hostiles dont l’un dévore l’autre, s’arrondit le ventre et jouit.[26]

De cette guerre exterminatrice, des faméliques, à l’instar de Mlle Saget, peuvent en sortir indemnes à force de médisance :

Elle s’en allait avec son cabas vide, sous le prétexte de faire des provisions, n’achetant rien, colportant des nouvelles, se tenant au courant des plus minces faits, arrivant ainsi à loger dans sa tête l’histoire complète des maisons, des étages, des gens du quartier.[27]

Chaque nouvelle divulguée à une marchande des Halles, est récompensée par des vivres, autrement dit, paroles contre nourritures qui garantissent la survie. De ce fait, il n’est pas saugrenu de la comparer à Shéhérazade dans Les Milles et Une Nuits : tout comme cette dernière, cette « Shéhérazade des Halles » raconte chaque jour des histoires pour demeurer en vie.

Raconter, c’est également nourrir, et ses histoires, justement, sont préparées comme des plats bien assaisonnés : pour le hors-d’œuvre, c’est l’histoire racontée à moitié afin de titiller l’envie de connaître le nœud et le dénouement. Le plat de résistance est constitué généralement de faits inventés et en guise de dessert, le suspens intriguant.

Mlle Saget choisit bien ses mots, persuadée qu’«un mot a une existence concrète en soi, en dehors même de sa signification. Il peut être craquant, croquant, croustillant, liquide, souple, rugueux, amer. Il a du goût, de la saveur »[28]. De surcroît, elle utilise une voix modulée de diverses intonations, mais jamais fortes, afin de ne pas faire fuir ses auditeurs qui, penchés, se regroupent autour d’elle, comme pour « boire » l’histoire jusqu’à la lie. Et en s’approchant d’elle pour écouter, ils s’offrent en pâture à la conteuse dont le corps semble « se gonfler » sous l’effet de l’attention qu’on lui manifeste : elle se sent assez forte pour les phagocyter. Bon appétit!

Également, le cannibalisme de survie confère à la femme des traits animaliers. Folantin, qui déjeune calmement dans un restaurant, subit l’assaut d’une intruse à la « figure de petit singe, une margoulette fripée, avec une bouche un peu grande marchant sous un nez retroussé, et de toutes petites moustaches noires au bout des lèvres »[29]. Son visage semble se réduire à une bouche moustachue, indice fort usité par les écrivains naturalistes et décadents pour faire ressortir l’animalité dissimulée. Folantin n’a pas les dents assez solides pour faire face à son adversaire, faiblesse confirmée par sa préférence pour les aliments mous à l’instar des nourrissons et des vieillards. Ce penchant serait à l’origine de son caractère amorphe, conformément au principe de l’incorporation, selon lequel le mangeur s’accapare les propriétés des aliments absorbés : « ingérer un aliment carné revient à introduire la mort en soi, à affaiblir son propre corps, à devoir se représenter sa propre mort »[30].

Par ailleurs, une autre forme de dévoration est à relever chez les personnages qui peuvent se muer en redoutables suceurs de sang humain.

Le vampirisme

Dissimulé derrière une apparence humaine, le vampire est un être doté d’un pouvoir maléfique lui permettant d’anéantir, par une simple morsure, le commun des mortels. Deux exemples confirment nos propos, celui de Gundermann dans L’Argent et celui de Guillaumin dans Madame Bovary.

Gundermann, « le banquier roi, le maître de la Bourse et du monde »[31], se sustente uniquement d’eau et de lait à cause d’une longue maladie affectant son estomac :

[il] aval[ait] son lait à lentes gorgées, d’un tel effort, qu’il semblait ne devoir jamais atteindre le fond du bol. On l’avait mis au régime du lait, il ne pouvait même plus toucher à une viande, ni à un gâteau.[32]

Pourtant, ce sexagénaire à la face blême, aux mains tremblantes, à la santé déficiente est pris d’un appétit vorace dès lors qu’il s’agit d’argent. Toute une métaphore liée à sa voracité ne cesse de parcourir le roman, soulevant le voile sur un usurier sans merci pour ses clients qu’il semble sucer jusqu’au dernier sou. Ses lèvres décolorées démontrent une soif inextinguible pour le sang régénérateur représentée symboliquement par la consommation du lait, puisque : « boire le lait, n’est rien d’autre que boire du sang blanc, car le lait blanc n’est rien d’autre que du sang cuit et le sang coloré n’est rien d’autre que du lait cru »[33].

L’exemple de Gundermann nous fait penser à celui de Guillaumin dont les intentions ignobles font fuir Emma. Les Bovary encourent faillite si Emma ne paye pas l’argent réclamé par Lheureux. Elle cherche de l’aide auprès du notaire Guillaumin qui l’accueille dans la salle à manger où il savoure son repas tout en prêtant une oreille à ses plaintes, « auxquelles le notaire répondait de temps à autre par une parole insignifiante. Mangeant sa côtelette et buvant son thé (…) il souriait d’un singulier sourire »[34]. En quémandant son aide, Emma devrait payer la complaisance du notaire qui s’empare de sa main pour y déposer un « baiser vorace »[35]. Mais quand Emma se dégage, la face du notaire blêmit comme si le baiser ne lui avait pas procuré suffisamment « de sang ». Exsangue et désespéré, il n’hésite pas à se traîner vers elle, dans l’espoir de la faire fléchir et de s’emparer ainsi de son cou. Le notaire se contentera de ce « baiser vorace » dans l’impossibilité d’une complète absorption du sang de la proie.

Le cannibalisme et le vampirisme témoignent de la cruauté et de la bestialité des personnages : il faut tuer et se repaître de son prochain pour survivre. Seule une société primitive peut agir de la sorte, car l’acte anthropophage transgresse un interdit primordial de la civilisation et brise la lisière séparant l’humanité de l’animalité :

Pour les contestataires comme pour les conformistes, il est de mise en question de la culture, non une autre définition de celle-ci. (…) Il serait le fait des « sauvages », non pas l’indice d’une culture autre mais la preuve même de l’absence de culture. (…). [L’anthropophagie] apparaît comme une irruption de la nature au sein de la culture : (…) [elle] efface les frontières qui séparent le monde humain du monde non humain.[36]

Conclusion

Il va sans dire que le repas réaliste et naturaliste est un anti-repas, puisque la consommation devient synonyme d’extermination. Nous assistons alors à des repas de dévoration où les gros mangent les maigres, l’homme la femme et vice-versa. L’acte manducatoire révèle l’une de ses facettes les plus néfastes : une agression totale et un meurtre collectif. Le besoin de se nourrir n’exprime plus une fusion euphorique des mangeurs avec l’univers mais raconte une rupture définitive entre ces derniers et l’univers. Ces repas dysphoriques dévoilent également l’impossibilité d’accorder un sens à une existence personnelle et sociale qui paraît de plus en plus destinée aux rapports de force et à la loi du plus fort. Les mangeurs sont donc dominés par leurs instincts, ce qui met fin à l’ordre social et à ses solides assises.

Fadoi Tanane

Université Mohammed V, Rabat

Bibliographie

FLAUBERT Gustave, Madame Bovary, Paris, Éditions Gallimard, Folio,1972.

GONCOURT Edmond et Jules (de), Manette Salomon, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio », 1996.

HUYSMANS Joris-Karl, À Vau-L’eau, Paris, Union Générale d’Éditions, 10/18, 1975.

MAUPASSANT Guy (de), Bel- Ami, Paris, Presses Pocket, 1990.

—, Pierre et Jean, Paris, Albin Michel, Le Livre de Poche, 1984.

—, Fort comme la Mort, Paris, Editions Gallimard, Folio, 1983.

ZOLA Émile, L’Argent, Paris, Éditions Fasquelle, Le Livre de Poche, 1971.

—, L’Assommoir, Paris, Éditions Fasquelle, Le Livre de Poche, 1983.

—, L’œuvre, Paris, Presses Pocket, 1992.

—, Pot- Bouille, Paris, Presses Pocket, 1999.

—, Le Ventre de Paris, Paris, Éditions Fasquelle, Le Livre de Poche, 1971.

AUDIBERTI Marie-Louise, « La dent d’Adel », dans Simone Verne (dir.), L’Imaginaire des nourritures, Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble, 1989.

APFÉLDORFER, Gérard, Je mange donc je suis. Surpoids et troubles du comportement alimentaire, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2002.

BRILLAT-SAVARIN Anthelme, Physiologie du goût, Paris, Flammarion, 1982.

CAMPORESI Piero, « La voie lactée », dans Claude Fischler (dir.), Manger magique, Paris, Éditions Autrement, 1994.

FERNIOT Jean, L’Europe à table, Paris, Éditions du Mécène, 1993.

FLANDRIN Jean-Louis, « Les repas en France et dans les autres pays d’Europe du XVIe au XIXe siècle », dans Jean-Louis Flandrin, Jane Cobbi, Tables d’hier, Table d’ailleurs, Paris, Odile Jacob, 1999.

HERRENSCHMIDT Olivier, Les meilleurs Dieux sont hindous, Lausanne, L’Âge d’homme, 1989.

JEANNERET Michel, Des mets et des mots, Paris, Éditions José Corti, 1987.

OSSIPOW Laurence, « Aliments morts, aliments vivants », dans Claude Fischler (dir.), Manger magique, Paris, Éditions Autrement, 1994.

POUILLON Jean, « Manières de table, manières du lit, manières de langage », dans Nouvelle revue de la psychanalyse. Destins du Cannibalisme, no 6, Automne 1972.

ROUANET Marie, « Lieu des femmes », dans Claudie Danziger (dir.), Nourritures d’enfance, Paris, Éditions Autrement, 1992.

SICOTTE Geneviève, Le festin lu : le repas chez Flaubert, Zola et Huysmans, Montréal, Liber, 1999.

POUR CITER CET ARTICLE

Fadoi Tanane, « À coups de dents et de fourchettes », Nouvelle Fribourg, n. 5, juin 2020. URL : https://www.nouvelle-fribourg.com/archives/a-coups-de-dents-et-de-fourchettes/

NOTES

1 Geneviève Sicotte, Le festin lu : le repas chez Flaubert, Zola et Huysmans, Montréal, Liber, 1999, p. 92-93.

2 Jean-Louis Flandrin, « Les repas en France et dans les autres pays d’Europe du XVIe au XIXe siècle », dans Jean-Louis Flandrin, Jane Cobbi (dir.), Tables d’hier, Table d’ailleurs, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 241.

3 Jean Ferniot, L’Europe à table, Paris, Éditions du Mécène, 1993. p. 28.

4 Émile Zola, L’Œuvre, Paris, Presses Pocket, 1992, p. 233.

5 Ibid., p. 243.

6 Guy de Maupassant, Pierre et Jean, Paris, Albin Michel, Le Livre de Poche, 1984, p. 77.

7 Marie Rouanet, « Lieu des femmes », dans Claudie Danziger (dir.), Nourritures d’enfance, Paris, Editions Autrement, 1992, p. 36.

8 Edmond et Jules de Goncourt, Manette Salomon, Paris, Éditions Gallimard, Folio, 1996, p. 497.

9 Ibid., p. 498.

10 Ibid., p. 503.

11 Olivier Herrenschmidt, Les meilleurs Dieux sont hindous, Lausanne, L’Âge d’homme, 1989, p. 231.

12 Émile Zola, Pot-Bouille, Paris, Presses Pocket, 1999, p. 237.

13 Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du goût, Paris, Flammarion, 1982, p. 100.

14 Guy de Maupassant, Fort comme la Mort, Paris, Éditions Gallimard, Folio, 1983, p. 108.

15 Geneviève Sicotte, Le festin lu : le repas chez Flaubert, Zola et Huysmans, op.cit., p. 284.

16 Michel Jeanneret, Des mets et des mots, Paris, Éditions José Corti, 1987, p. 22.

17 Guy de Maupassant, Bel- Ami, Paris, Presses Pocket, 1990, p. 198.

18 Ibid., p. 284.

19 Gérard Apféldorfer, Je mange donc je suis. Surpoids et troubles du comportement alimentaire, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2002, p. 34.

20 Émile Zola, L’Assommoir, Paris, Éditions Fasquelle, Le Livre de Poche, 1983, p. 244.

21 Ibid., p. 241.

22 Ibid., p. 242.

23 Ibid.

24 Jean-Louis Flandrin, « Les repas en France et dans les autres pays d’Europe du XVIe au XIXe siècle », dans Jean-Louis Flandrin, Jane Cobbi (dir.), Tables d’hier, Table d’ailleurs, op.cit., p. 222.

25 Jean Pouillon, « Manières de table, manières du lit, manières de langage », Nouvelle revue de la psychanalyse. Destins du Cannibalisme, no 6, Automne 1972, p. 21.

26 Émile Zola, Le Ventre de Paris, Paris, Éditions Fasquelle, Le Livre de Poche, 1971, p. 347.

27 Ibid., p. 116.

28 Marie-Louise Audiberti, « La dent d’Adel », dans Simone Verne (dir.), L’Imaginaire des nourritures, Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble, 1989, p. 102.

29 Joris-Karl Huysmans, À Vau-L’eau, Paris, Union Générale d’Éditions, 10/18,1975, p. 443.

30 Laurence Ossipow, « Aliments morts, aliments vivants » dans Claude Fischler (dir.), Manger magique, Paris, Éditions Autrement, 1994, p. 129.

31 Émile Zola, L’Argent, Paris, Éditions Fasquelle, Le Livre de Poche, 1971, p. 20.

32 Ibid., p. 21.

33 Piero Camporesi, « La voie lactée », dans Claude Fischler (dir.), Manger magique, op.cit., p. 82.

34 Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, Éditions Gallimard, Folio, 1972, p. 390.

35 Ibid., p. 391.

36 Jean Pouillon, « art. cit. », p. 16.