Moi, mon corps : Réflexions phénoménologiques sur l’identité

Résumé L’objectif de cet article est d’interroger le rapport entre le corps et l’identité. Le tout de notre identité peut-il, en dépit de la résistance qu’oppose une part de notre expérience la plus ordinaire, se résorber dans notre corps ? Si tel est le cas, dans quelles directions le corps doit-il être repensé pour intégrer les dimensions de l’identité traditionnellement attribuées à l’esprit ? L’approche phénoménologique ici mise en œuvre emprunte la voie d’une confrontation entre les thèses de Maurice Merleau-Ponty et celles de Nicolas Grimaldi. Le caractère processuel du corps explique le caractère intrinsèquement problématique de l’identité. À cette dimension d’inachèvement propre à l’incarnation il faut encore ajouter le caractère pluriel du corps, source éminente de conflictualité dans la définition de notre identité. La thèse défendue est que nous sommes au plus proche de nous-mêmes lorsque nous suivons le mouvement de singularisation de notre corps. La création artistique est emblématique de ce circuit puisqu’elle nous confronte à la reprise singularisante du corps dont nous avons hérité.

Mots-clés Autrui – corps – identité – langage – phénoménologie

Abstract The purpose of this article is to examine the relationship between body and identity. Can our identity be identified with our body, despite the denial of a part of our most ordinary experience? If this is the case, in which directions does the body have to be redesigned to incorporate the dimensions of identity traditionally attributed to the mind? The phenomenological approach here follows the path of a confrontation between the ideas of Maurice Merleau-Ponty and those of Nicolas Grimaldi. The procedural nature of the body explains the inherently problematic nature of identity. In addition to this, the plural nature of the body is a prominent source of conflict in the definition of our identity. The defended thesis is that we are closer to ourselves when we follow the singling movement of our body. Artistic creation is emblematic of this as it confronts us with the singularizing recovery of the body we inherited.

Keywords Other – body –identity – language – phenomenology

Le dépassement du dualisme ontologique réalise un progrès certain dans la connaissance que l’homme a pris de lui-même au cours des siècles passés. Ce dualisme substantialiste, pensé jusqu’à ses plus extrêmes et radicales conséquences par Descartes, ne permet pas de comprendre, sans renouveler la chimère de la « glande pinéale », l’interaction constante entre l’esprit et le corps que la modernité scientifique n’a guère cessé de manifester depuis lors, que l’on se réfère aux travaux de la physiologie, de la psychologie, de la médecine ou de la psychiatrie. L’interaction entre deux substances envisagées à partir de leur radicale exclusion réciproque est, en effet, impossible à concevoir.

Et pourtant : quelque chose de notre expérience ne cesse de venir résister à l’assimilation contemporaine de notre moi à notre corps. C’est comme si l’âme des anciens venait nous hanter et réclamait son dû. De fait, l’expérience du corps peut être vécue comme un subreptice désaveu de soi, une lutte ou encore une trahison. La fatigue, la maladie sont des expériences privilégiées de cette dissociation entre moi et mon corps. Bien qu’elles coïncident toutes deux avec une altération de mon point de vue sur le monde, qui marque bien que j’en suis intimement touché dans mon être, justement, au plus clair de cet affaiblissement, quelque chose en nous, ou de nous, se révolte, s’agace de cette faiblesse, et paraît surgir sur fond d’une faille qui m’extrait de mon corps : l’unité moi-mon corps, vécue dans une facilité si déconcertante qu’elle ne faisait même pas question, vient tout à coup à imploser, et le corps devient l’instrument étranger et rétif qui n’obéit plus ni à mes désirs ni à mes volitions, voire l’obstacle sur lequel ils viennent buter. S’il y a loin de cette expérience d’une étrangeté par rapport à son propre corps à la conclusion de l’existence ontologique d’une séparation, il n’en demeure pas moins qu’il faut tenir compte de cet idéalisme — si spontané que platonisme et cartésianisme n’ont fait qu’en systématiser l’immémoriale expérience — au moins à titre de symptôme, dont nous devons repérer l’origine.

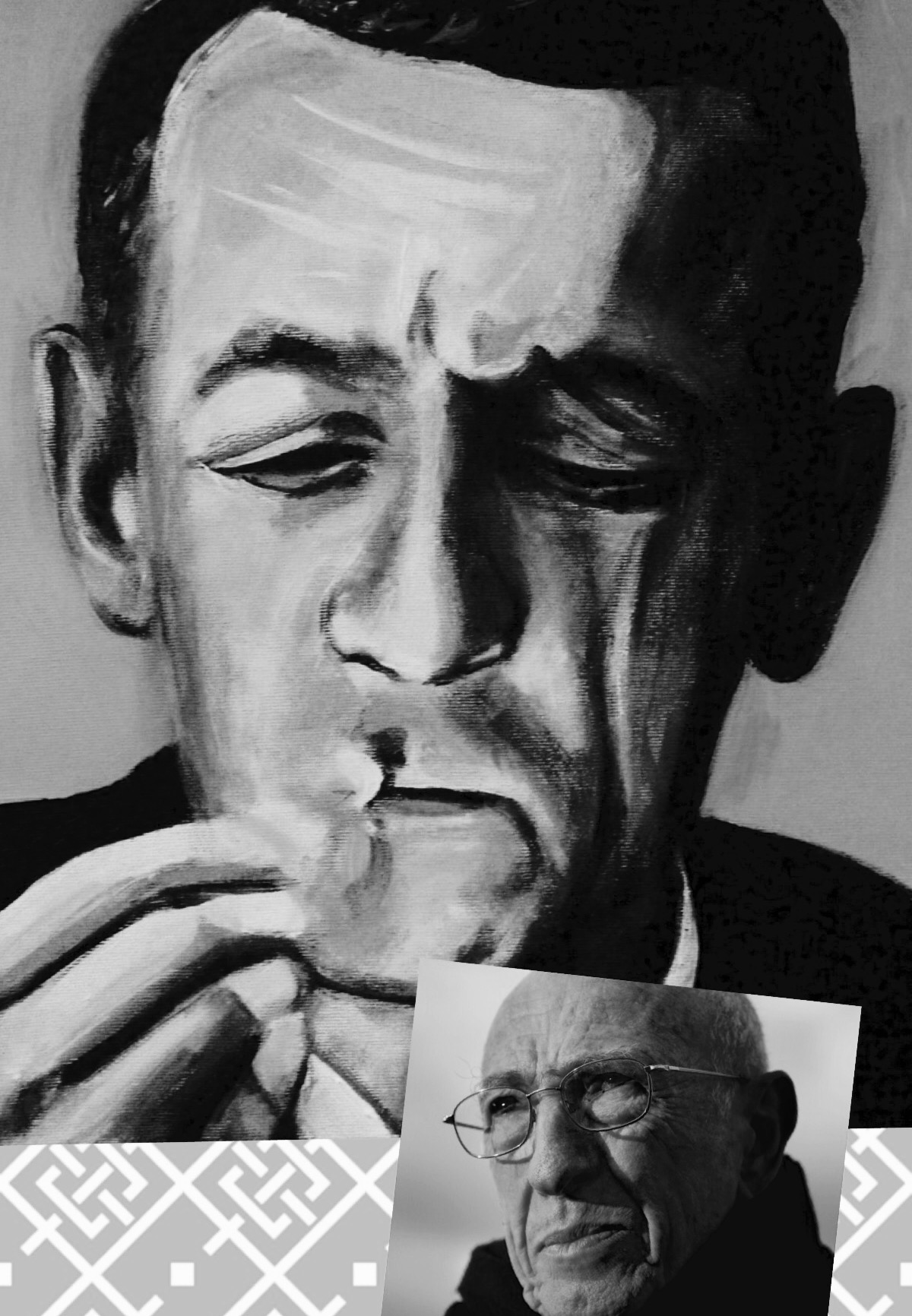

D’une part, nous emprunterons la voie phénoménologique pour tenter d’éclairer cette difficile question car c’est au parage des choses mêmes que nous devons nous porter si nous désirons l’aborder sans présupposés métaphysiques préalables. D’autre part, nous chercherons à circonscrire l’espace d’une confrontation entre les thèses respectivement développées par deux philosophes français, Maurice Merleau-Ponty et Nicolas Grimaldi. Le thème du corps propre et de la chair est si central chez Merleau-Ponty qu’il est impossible de détailler la somme des études qui en font l’objet de leur questionnement[1]. En revanche, non seulement l’œuvre grimaldienne, encore en chantier, n’a donné lieu qu’à de très rares commentaires[2], mais elle ne se réclame pas de la phénoménologie[3] et ne place pas au cœur de sa réflexion la thématique du corps. En outre, si la question de l’identité est au cœur du parcours déployé par Grimaldi dans le Traité des solitudes, Merleau-Ponty n’aborde pas, d’après nous, la question de l’identité au sens de « singularité subjective », et tend même à estomper cette possibilité dans ses travaux tardifs. Nous rejoignons sur ce dernier point l’avis formulé par Roland Breeur dans Singularité et sujet ou encore Autour de Sartre[4]. C’est donc un pari, inédit à notre connaissance, d’une part de chercher à faire dialoguer ces deux auteurs, d’autre part de le faire à partir d’une articulation conceptuelle — corps et identité — qui ne s’impose pas comme incontournable dans leurs œuvres respectives. Quant à l’approche spécifiquement phénoménologique de l’identité que nous proposons, ce travail tente de s’inscrire dans l’espace ouvert par un ouvrage comme L’avenir de la phénoménologie. Méditations sur la connaissance personnelle de Roberta De Monticelli[5] qui souhaite rediriger le regard phénoménologique de la détermination des essences génériques vers la détermination des essences personnelles qu’aurait partiellement négligée la phénoménologie française.

Si la pensée de Merleau-Ponty parle tant à notre présent, c’est qu’en faisant du corps, et non plus de la conscience, le sujet de la perception, il a tout au long de son œuvre cherché à dépasser les catégories corrélées de « conscience » et d’« objet » pour rendre compte de notre relation primordiale au monde, donnant ainsi une assise rigoureuse à la critique du dualisme sans, pour autant, abandonner l’expérience à une certaine scientificité empressée de la réduire soit à un épiphénomène soit à un sujet pensé sur le mode de l’objet. Pour autant, notre être, c’est-à-dire notre identité, s’absorbe-t-il tout entier dans notre corps ? Autrement dit, dans quelle mesure précise peut-on dire que nous sommes notre corps ? S’il y a un « supplément » à penser, est-il d’« âme » ? Ce sont de telles questions que nous souhaiterions poser à Merleau-Ponty à partir de l’œuvre de Nicolas Grimaldi.

La solitude, le malentendu, la timidité : le corps comme excommunion

Nous partirons du statut du corps tel qu’il est présenté dans Le traité des solitudes puisque c’est dans cet ouvrage que Grimaldi lui accorde les plus substantiels développements. À la différence de Merleau-Ponty, Grimaldi maintient un hiatus entre la conscience et le corps. Il s’agit, dans le contexte de l’ouvrage, de repérer les raisons de la solitude qui caractérise l’expérience du moi. Or, l’incarnation est analysée comme l’un de ses principaux motifs. À une pensée qui fait du corps le sujet de la perception, Grimaldi oppose l’irréductible différence entre ma subjectivité et mon corps : « au sens où j’existe donc dans mon corps et par mon corps, mon corps m’est immanent. C’est le mien. Mais quoique j’en sois inséparable, je ne m’y réduis pas »[6]. En refusant d’identifier la subjectivité primordiale au corps, Grimaldi renoue alors avec une série de relations ambiguës entre le corps et la conscience, qui instituent autant de dualités. C’est tout d’abord leurs relations respectives au monde qui ne se confondent pas ; alors que le monde est présent au corps, la conscience nous absente du monde :

[…] s’il est bien évident que le monde ne cesse d’être présent à mon corps, il est tout aussi évident que sa présence à ma conscience est si vacillante et si intermittente qu’elle n’a pas d’expérience plus originaire ni plus constante que celle de sa séparation. C’est cette séparation qui fait son originaire solitude ; comme cette solitude primordiale est l’origine de toutes les autres.[7]

Il n’y a d’ailleurs de solitude véritable que pour la conscience puisque le corps demeure, jusqu’à la mort, en relation avec le milieu[8]. La conscience, quant à elle, en tant qu’elle déploie la structure de la représentation, s’exclut du monde qu’elle se représente, ne se tenant qu’à sa « lisière »[9]. La solitude qui ronge comme une gangrène le personnage de Paul Hilbert dans la nouvelle « Érostrate » de J.-P. Sartre, au point qu’elle se mue en misanthropie et haine, trouve ainsi sa source dans cet ordre de la représentation, que la modalité surplombante et distante de la perception accentue : « Les hommes, il faut les voir d’en haut. J’éteignais la lumière et je me mettais à la fenêtre : ils ne soupçonnaient même pas qu’on pût les observer d’en dessus. Ils soignent la façade, quelquefois les derrières, mais tous leurs effets sont calculés pour des spectateurs d’un mètre soixante-dix. Qui donc a jamais réfléchi à la forme d’un chapeau melon vu d’un sixième étage? Ils négligent de défendre leurs épaules et leurs crânes par des couleurs vives et des étoffes voyantes, ils ne savent pas combattre ce grand ennemi de l’Humain : la perspective plongeante. Je me penchais et je me mettais à rire : où donc était-elle, cette fameuse “station debout” dont ils étaient si fiers: ils s’écrasaient contre le trottoir et deux longues jambes à demi rampantes sortaient de dessous leurs épaules »[10]. Mais cette exclusion touche également les êtres, non plus en tant qu’ils perçoivent, mais en tant qu’ils sont perçus. En tant que chacun est lui-même perçu à partir de la structure de la représentation, il n’est rendu présent que par ce qui le cache, à savoir son corps :

Ce n’est donc pas leur conscience qui habite le monde. Ils n’y adhérent que par ce que j’en vois, c’est-à-dire uniquement par leur corps. C’est leur corps qui inscrit, situe, et configure leur existence dans le monde. C’est à leur corps que nous les identifions. C’est par lui que nous les reconnaissons. Aussi chacun est-il identifié à ses traits physiques immédiatement apparents.[11]

Or, ce n’est pas là, d’après Grimaldi, que réside notre véritable identité. Grimaldi confère, certes, un statut sémiologique au corps, mais ce statut sémiologique autorise tous les quiproquos, tous les malentendus. Loin que la signification soit immanente au corps, la lecture des signes suppose toute une opération de déchiffrement qui n’a rien d’une « exégèse inspirée », contrairement à la caractérisation que Merleau-Ponty peut donner de notre rapport au sensible dans un passage célèbre du Visible et l’invisible[notes id=”#12″ testo=”12″ ]. Grimaldi reconnaît certes que nous sommes d’une certaine manière notre corps, et qu’en cela il entretient un rapport singulier avec nous, mais n’admet pas que notre être s’y réduise :

Personne ne parle de mon corps de la même façon qu’il évoquerait mon costume, ma maison ou ma voiture. Sans doute est-il entendu que je suis petit, que je suis brun, que je suis maigre etc., comme il est entendu que le sel est blanc et brillant ou le soufre est jaune et mat. Mais tous ces traits signalétiques sont aussitôt perçus par les autres comme autant de caractères sémiologiques. Au même sens où Buffon avait pu dire que “le style c’est l’homme”, mon corps est en effet perçu comme la marque d’un style. Il me désigne. Il évoque. Il me raconte. Il parle de moi. Il m’exprime. De la sorte, il m’engage et me compromet auprès des autres […]. À notre insu, malgré nous, sans que nous y puissions rien, notre corps prévient autrui. Il anticipe la tonalité de toutes les relations possibles que nous pourrons jamais avoir avec lui.[13]

Ce hiatus entre ce que nous sommes et ce que nous paraissons par notre corps, interprété comme une « fatalité », fait conclure à Grimaldi que « nous ne nous ressemblons pas » ; Aussi peut-il objecter nommément à Merleau-Ponty que notre conscience, en tant qu’elle structure la représentation, s’en isole par principe et instaure une césure avec notre corps lui-même et le monde en général. Il renoue ici, contre lui, avec l’inspiration sartrienne :

S’il est bien vrai que c’est par mon corps que je suis toujours pris dans le monde et ainsi exposé au possible, toujours vulnérable et toujours menacé, si c’est donc bien mon corps qui fait de moi l’objet d’une attente et le sujet d’une histoire, je m’en distingue toutefois dans la mesure où j’ai conscience de tout ce qui m’arrive comme d’accidents qui peuvent certes meurtrir ou bouleverser ma vie, changer sa tonalité et la couleur du monde, mais qui ne peuvent traverser cette couche isolante qui me maintient moi-même hors du monde comme sujet de ma représentation […]. En caractérisant avec tant d’insistance l’impossibilité de la conscience de coïncider avec elle-même, il me semble que Sartre ne rappelait pas autre chose. C’est cette originaire “transcendance”, cette “distance”, ce “détachement”, ce “décollement”, cet “échappement à soi”, qui l’autorisaient à dire que “ma souffrance n’est jamais assez souffrance” ou que, si je me représente ma tristesse, je ne suis pas absolument triste puisque “je ne le suis qu’en représentation”.[14]

Il faut distinguer fermement, à l’encontre de Merleau-Ponty qui les confond, « l’immanence sémiologique » de chacun à son propre corps, de la « transcendance ontologique » de chacun à son propre corps. Ainsi, à considérer le phénomène d’« expression », c’est-à-dire l’unité du signifiant et du signifié, du corps et du sens qu’il manifeste, comme originaire[15], Merleau-Ponty, dans la Phénoménologie de la perception, aurait pris cette « immanence sémiologique » pour une « immanence ontologique ». Ce reproche adressé à Merleau-Ponty est ancien puisqu’il date de l’ouvrage ontologique inaugural de 1971, Le désir et le temps. Contestant explicitement la position merleau-pontienne sur ce point[16], Grimaldi considère que c’est la conscience qui projette ses interprétations sur le corps d’autrui, sans quoi on ne pourrait rendre compte des malentendus :

Par conséquent, la conscience pour qui les différentes attitudes du corps d’autrui sont autant de signes loquaces est en fait abusée par sa propre fantaisie et sa propre inquiétude. En effet, en dépit de l’intention signifiante qui de part en part traverse le corps d’autrui, cependant la signification n’est jamais inhérente au signe. Plutôt que comme un idéogramme le langage des gestes est comme la succession des notes sur une partition qui ne porterait aucune indication d’expression : on peut lui faire signifier tout ce qu’on veut ; tout dépend de l’interprétation.[17]

Si nous pouvons interpréter à tort, prendre un geste de lassitude pour un geste de colère, c’est bien que le corps n’est pas le tout de mon identité, et que sa fonction de manifestation est la contrepartie de son statut de recès. Ce hiatus entre mon corps et ce qu’en définitive je suis n’est donc pas seulement commandé par l’expérience que chacun fait de lui-même mais encore par l’expérience que nous faisons d’autrui. L’expérience extrême de la mort révèle plus nettement encore ce dissensus car « personne ne pense que c’est Pierre qu’on enterre quand on enterre son corps » :

Comme une statue entretient le souvenir d’un personnage disparu, mon corps est l’effigie de moi-même. Il m’évoque. Il me désigne. C’est par lui que je suis dans le monde et que le monde m’étreint, si peu que j’en puisse être pourtant.[18]

En nous maintenant en clandestinité alors même qu’il nous introduit dans le monde, notre corps serait donc une des raisons de notre solitude originaire. Il redoublerait, du point de vue de notre être-perçu, la solitude qui est déjà la nôtre en tant que pôle sujet de la représentation. Ainsi s’explique, mais aussi se justifie par là la timidité, expérience d’un corps si traître que je le soupçonne de ne rien manifester qu’à mon insu et contre moi, et que je vis comme le continuel déni de mon identité[19]. N’est-ce pas, d’une certaine façon, parce qu’il ne fait que pousser à sa limite extrême cette expérience du hiatus que Kafka, dans La métamorphose, parvient à confondre le lecteur par la vérité d’une situation qui, en dépit de sa bizarrerie, lui paraît étrangement familière ?

Néanmoins, il faut admettre que l’analyse que Grimaldi propose du corps dans les passages abordés présente la particularité de le situer exclusivement du côté de la « représentation ». Cet examen nous permet de conclure que l’identité ne saurait se dissoudre dans le corps représenté, autrement dit le corps-objet. Mais ne peut-on attribuer une autre dimension au corps ? L’originalité de la position merleau-pontienne ne consiste-t-elle pas justement à avoir libéré le corps de l’approche réificatrice que les sciences, dans le prolongement du sens commun, pouvaient tendre à promouvoir ? Par ailleurs, la philosophie grimaldienne ne peut-elle, par une prise en compte plus radicale de son ontologie, nous fournir les moyens d’appréhender cette dimension plus fondamentale du corps ?

Le corps profondeur et l’inachèvement de l’identité

Faisons retour à l’approche merleau-pontienne. Il faut concéder que la question des rapports entre le corps et l’identité n’est pas celle qui préoccupe véritablement Merleau-Ponty, que ce soit du côté du sujet lui-même ou du corps d’autrui. Sur le premier aspect, son interrogation est plutôt la suivante : comment caractériser mon ouverture originaire au monde, autrement dit, qui est véritablement le sujet de la perception ? Sur le second aspect, il s’agit de rendre compte du fait que je puisse par la perception avoir accès à un étant particulier que je reconnais immédiatement comme un alter ego, c’est-à-dire à un autre moi-même. Non pas donc tant : ai-je accès à l’identité d’autrui à travers son corps ? Mais, plus fondamentalement : comment rendre compte du fait que je reconnaisse autrui pour tel ? Comment décrire la manière dont autrui se donne à moi à travers son corps ? Le fait que je puisse ensuite me tromper sur son identité propre est, de ce point de vue, une problématique dérivée par rapport à l’interrogation sur la perception d’autrui comme telle. Ainsi, quand Merleau-Ponty soutient, au niveau de la Phénoménologie de la perception, que les émotions, les sentiments se lisent à même le corps, cela est vrai au niveau de généralité d’un tel questionnement : le corps fait par lui-même sens, à tel point qu’on lit à même l’animation d’un corps humain que l’on a affaire à un être humain ; cependant, cela ne signifie pas que les significations soient claires pour autant, puisqu’on peut bien admettre qu’un travail de déchiffrement, d’interprétation est encore nécessaire pour transformer l’ouverture primordiale du sens en significations disponibles. C’est dans cet écart que vient se loger le problème de l’identité, non pas en tant qu’appartenance à l’humanité — problématique spécifique de Merleau-Ponty —, mais en tant qu’identité personnelle — que nous questionnons plus précisément dans cet article.

Néanmoins, la position merleau-pontienne sur la perception, mais aussi la corporéité, a nettement évolué à partir des années cinquante, à tel point que si la critique grimaldienne atteint les textes cités, à savoir ceux de Phénoménologie de la perception, il n’est pas certain que l’on puisse en dire autant de l’approche ultérieure. Or, de cette nouvelle conceptualisation, nous pouvons tirer un gain important du point de vue du questionnement plus resserré qui nous importe. Il est tout à fait remarquable que ce soit l’interrogation sur la question du langage qui fait émerger cette perspective originale.

Dans les articles « Le langage indirect et les voix du silence » et « Sur la phénoménologie du langage », Merleau-Ponty dépasse la coïncidence entre signifiant et signifié, qui est la conception dominante de l’expression dans la Phénoménologie de la perception — le mot a un sens — en tenant compte, et du langage compris comme structure, et en faisant retour à l’expérience de la parole et à sa dimension d’historicité. Il est conduit par là à abandonner ce que l’on pourrait appeler une compréhension statique et ponctualiste du phénomène d’expression. Précisons un peu. Tout d’abord, la prise en compte du caractère diacritique du signe l’amène à reconnaître que le sens est moins contenu dans les mots qu’il n’existe entre eux[20]. Ensuite, la vue sur le système de la langue, quoiqu’elle le prétende, ne peut faire l’économie du temps. Le point de vue synchronique n’est lui-même qu’une coupe d’ordre méthodologique sur l’histoire du langage. En vérité, « la contingence du passé linguistique envahit jusqu’au système synchronique »[21]. Autrement dit, le système est en devenir, soumis à un perpétuel changement qui empêche toute fermeture. Il ne suffit donc pas d’évoquer, dans le phénomène de l’expression, l’inhérence du sens au sensible, comme c’était surtout le cas dans la Phénoménologie de la perception. Il faut ajouter que cette inhérence n’est pas coïncidence, ce qui laisse augurer une nouvelle conception des rapports entre présence et absence. À considérer la langue dans sa dimension historique, on peut la comprendre comme un réservoir de significations sédimentées. Or, l’intention de signifier, lorsqu’elle est véritable, opère un réagencement des significations disponibles et vient s’inscrire dans l’espace laissé libre entre elles. D’une part, la signification nouvelle ne préexistait pas à la mise en mots, mais d’autre part, elle n’était pas non plus contenue dans les signes ; on peut donc conclure que le phénomène du sens est marqué par un inachèvement essentiel. La logique de l’expression doit alors être décrite comme une logique allusive dans la mesure où la signification n’est jamais atteinte de front mais toujours par le biais nécessaire de signes qui ne la contiennent pas par avance.

Quelles conséquences en tirer du point de vue de la corporéité ? S’il y a perception d’autrui chez Merleau-Ponty, c’est qu’il y a rencontre d’autrui dans le monde. Cette rencontre avec autrui est rencontre avec un corps, mais il ne faut pas entendre par corps le corps objectif, l’objet de la mécanique et de la physiologie. Le phénomène originaire du corps est le « corps phénoménal » ou « chair ». Il est présentation d’une certaine absence. Comment comprendre cette unité de la présence et de l’absence ? Précisément à partir du langage, qui en reprend la logique[22].

Le sens d’une phrase ne peut être posé à part de cette phrase et cependant il est « plus que la somme des signes ou des significations » que cette phrase contient. Elles ne sont qu’une « image partielle » de ce sens et pourtant il « s’atteste en entier dans chacune d’elle ». L’incarnation du sens est ainsi « toujours en cours », et inachevable par principe. De même, autrui n’est pas séparable de ce corps que je vois. Le corps lui-même, non réduit à son enveloppe objective, porte ou diffuse ce sens. C’est la transformation de la problématique de l’« expression », apparue initialement dans la Phénoménologie de la perception, qui fait comprendre ce que signifie cet inachèvement de l’incarnation.

Ainsi compris en tenant compte de son point de fuite, le corps admet une profondeur insurpassable. La visibilité du corps est adossée à une dimension d’invisibilité. Le corps, dans sa fixation objective et instantanée sous le regard, n’est qu’une vue arrêtée sur un processus indéfini : non qu’il y ait une part de moi à l’abri dans une substance spirituelle tout uniment a-spatiale et a-temporelle, ni même ailleurs, dans une spatialité déjà actualisée, non pas qu’elle se trouve en avance dans l’avenir, attendant simplement que je l’y rejoigne, mais parce que le corps est originairement et fondamentalement devenir. Si l’identité personnelle est problématique, ce n’est donc pas d’abord parce qu’autrui projette des significations aléatoires sur mes gestes, est incapable de passer outre l’obstacle de mon corps en direction de mes intentions véritables — en bref, parce que nous ne parvenons pas à aborder autrui autrement qu’au prisme de la représentation — mais parce que le corps est un processus frappé d’inachèvement et que, pour cette raison même, l’identité personnelle est en soi précaire.

Or, parce qu’il hisse la psychologie à la hauteur d’une ontologie de la tendance, Grimaldi se rend également à même de penser le corps, par-delà l’ordre de la représentation, comme devenir. La véritable subjectivité se trouve davantage dans la manière dont je tends à être, c’est-à-dire dans ce que l’on pourrait qualifier de « style », que dans ce que je suis ou même dans ce que je projette d’être. Le moi n’est pas plus assimilable au corps pris dans sa ponctualité qu’à une somme d’idées ou encore à l’idée qu’il se fait de lui-même : trois manières de caractériser l’immédiat alors que le moi est fondamentalement médiation. Cela ne signifie pas que ce que j’ai pu réaliser ou ce que les autres voient de moi n’exprime rien de mon être, de mon identité, mais cela implique, en outre, d’admettre au cœur de la subjectivité l’existence d’un « infracassable noyau d’intériorité »[23], inaccessible à toute objectivation. Grimaldi revendique ainsi la notion de « vie intérieure » ou d’intériorité en la fondant sur la caractérisation générale de l’être comme tendance[24]. Comme le moi est fondamentalement tendance, l’extériorisation est par essence inachevée. Cet inachèvement, marque du génie créatif du devenir, se révèle au moi tout autant par l’écart douloureux entre ce qu’il est et ce qu’il tend à être. Il existe une souffrance de l’inexprimable. L’homme est cet être dont le telos est si indéterminé qu’il souffre de ne jamais pouvoir accomplir son humanité. Le moi ne cesse de s’extérioriser mais demeure toujours partiellement au secret de lui-même. Cette tension interne peut d’ailleurs expliquer que l’on se croit légitimé à distinguer, par hypostase à partir d’une expérience vécue de déchirement ou d’étrangeté, deux substances séparées. L’idéalisme doit alors être interprété comme cette construction philosophique qui, née de l’expérience d’une profonde douleur de vivre, postule à l’avance la possibilité d’une guérison en prenant le parti discursif d’expulser la matérialité hors de l’esprit[25]. La nostalgie, en son sens proprement métaphysique, n’a d’ailleurs probablement pas d’autre origine. Bref, ce que nous voyons du corps — le corps extériorisé —, est donc prélevé sur un corps-profondeur abyssal, résultat auquel aboutissait également la réflexion merleau-pontienne par d’autres chemins.

Toutefois, jusqu’à présent, nous n’avons concédé au corps, dans un dispositif somme toute encore abstrait, qu’une seule dimension. Il est temps d’interroger la pluralisation possible du corps-profondeur. Peut-être aura-t-on chance, au passage, de comprendre plus avant le sens de ces expériences de l’antagonisme par lesquelles nous inaugurions notre propos. Plus encore, nous voyons là un moyen supplémentaire de vérifier si notre recherche est sans reste : tout du moi, jusqu’à son identité la plus personnelle, est-il subsumable sous une notion de « corps » intégralement repensée ? Bref, peut-on passer par-delà l’incarnation ?

Le corps pluriel et les niveaux d’identité – Anonymat, individualité, personnalité, singularité

Grimaldi distingue, à la suite de Ortega y Gasset, trois dimensions du moi :

un moi ‘psycho-corporel’, commun à toutes les espèces vivantes ; un moi pathétique, affectif ou émotionnel, qui nous est le plus individuel quoique le moins personnel ; et un moi “spirituel” qui, identique en tout homme qui pense, nous est donc à la fois le plus personnel et le moins individuel.[26]

Le premier moi renvoie à l’expérience du corps physiologique à travers, par exemple, la faim, la soif, le sommeil, la douleur, le second à l’expérience de ma sensibilité : mes émotions, mes sentiments (ennui, peur, angoisse, tristesse, etc.), mais aussi mon caractère, qui correspond à la fossilisation de ces tendances. Quant au moi « spirituel », dimension la plus personnelle du moi, voici comment le commente Grimaldi :

Seules ces réquisitions de l’esprit me découvrent que ce que j’ai de plus individuel n’est pas ce que j’ai de plus personnel. C’est en effet un sursaut de la raison et un souci tout personnel de justice qui me retiennent contre l’impulsivité de mes anticipations ou de mes inclinaisons. C’est la conscience que j’ai de mes engagements et de leurs obligations qui me met en garde contre ma désinvolture ou ma paresse. Comme Descartes tâchant de se vaincre lui-même, ma volonté lutte alors en moi contre des tendances et des inclinations dont je ne peux nier qu’elles ne soient miennes, mais dont je ne peux pas non plus affirmer qu’elles sont moi.[27]

Une telle analyse ne peut manquer de susciter une question : si nous acceptons d’en reconnaître la consistance, ce moi spirituel peut-il encore être rattaché à une quelconque forme de corporéité ? Il faut reconnaître que chez Grimaldi le corps est soit compris comme corps objectivé, comme nous l’avons tout d’abord vu, soit, s’il est entendu comme corps vécu, c’est toujours sa dimension isolante qui est, en dernière instance, mise en avant. Or, ce dont il s’agit avec ce moi spirituel est de l’ordre d’un dépassement éthique de l’individuation. Le moi spirituel est donc un moi qui tend à la décorporation car c’est la seule dimension du moi à travers laquelle il se rend semblable à tous les autres. Pour Grimaldi, il s’agit là paradoxalement de sa dimension la plus personnelle.

Pour mesurer toute la différence avec Merleau-Ponty, il faut noter que c’est, tout à l’inverse, dans une dimension d’anonymat du corps propre, puis de la chair du monde, que ce dernier cherche la voie d’un dépassement du solipsisme et la charnière qui nous permet de faire l’expérience de l’alter ego. Chez Merleau-Ponty, il s’agit de rendre compte de notre expérience d’autrui, plus que d’une exhortation éthique à travers laquelle nous devrions le rejoindre ; il n’en demeure pas moins que le dépassement de la conception du sujet comme pouvoir d’objectivation se fait à partir de la reconnaissance d’un pouvoir anonyme : celui de la réversibilité de la chair. Alors que chez Grimaldi, nous renouons, semble-t-il, avec autrui par-delà le corps et faisons ainsi l’expérience de notre moi le plus « personnel », c’est au contraire à travers l’intercorporéité, compris comme anonymat généralisé de la chair, que nous est donné l’alter ego.

Au-delà de la difficile question de savoir si l’accès à l’ordre pur de l’idéalité peut signifier un affranchissement du corps — ce dont nous doutons avec Merleau-Ponty —, et de quel ordre il est, il faut avouer qu’une voie comme l’autre nous laisse dans l’insatisfaction. Le sillon que nous avons tracé à partir de Merleau-Ponty : en effet, ce n’est guère ce qui, du moi, est le plus personnel qui nous est livré par une pensée qui, visant depuis ses débuts à se défaire du primat de l’idéalisme, tend parfois à séjourner dans l’anonymat d’une chair, conceptualisation commode pour éviter le retour du sujet transcendantal[28]. Le chemin que nous avons suivi avec Grimaldi : parce que l’assomption personnelle du moi, en visant le dépassement de son individualité, outrepasse celle de sa singularité puisqu’elle me rend semblable à tous les autres. Or, c’est là qu’a pris son point de départ, sans le dire, notre questionnement puisqu’il s’agissait de s’interroger sur l’identité du moi, c’est-à-dire sur sa différence singulière. Désormais vaudrait-il d’ailleurs mieux dire singularisation puisque nous avons admis qu’il s’agit là d’un processus.

Il est clair que le moi singulier ne correspond pas au moi individuel et c’est dans une autre direction qu’il faut mener l’enquête. Grimaldi, en remarquant que faire œuvre, c’est chercher à troquer le corps que l’on a reçu contre une corporéité d’élection, nous paraît fournir là une indication décisive. Cette idée signifie en dernière instance que la singularisation — nom que nous préférons désormais à celui, statique, d’identité — ne peut jamais passer au-dessus du phénomène d’incarnation : ce n’est pas en délaissant la corporéité que nous atteignons ce que nous avons de plus singulier, mais bien plutôt en nous enfonçant, à force de travail, dans une corporéité d’élection. Qu’est-ce qu’alors se singulariser ? C’est communiquer par l’épaisseur d’une corporéité une certaine modulation du temps, un certain rythme. N’est-pas ce que l’on appelle d’ailleurs communément la personnalité ? Or, c’est de là, et non pas ni de plus bas — au niveau des sens compris comme purs récepteurs physiologiques — ni de plus haut — comme système d’idées — que l’œuvre d’art vient justement nous toucher. Il faut dès lors intégrer positivement à la définition de l’œuvre d’art le fait que quelque chose en elle toujours nous résiste, au point de susciter désir mais aussi incompréhension ou dégoût. Car l’œuvre est toute l’épaisseur d’un corps, avec ce que cela comprend d’inassimilable. Et c’est aussi, quand elle est grande, l’expression de cette part irréductible de nous-mêmes qui, toujours en excès sur le monde, se tient en retrait en deçà de tous nos engagements.

Dans une telle hypothèse, l’œuvre d’art radicaliserait le mouvement de singularisation à travers lequel notre corps s’exprime dans sa dimension la plus intime.

Concluons. S’il faut affirmer que le moi n’est rien hormis son corps, encore faut-il s’entendre sur le sens de cette proposition. Le corps est de nature processuelle et comprend un horizon d’inachèvement et de latence indépassable. C’est reconnaître le caractère fondamentalement précaire de nos identités elles-mêmes, et non pas seulement des interprétations que nous en avons ; en outre, le corps admet des niveaux d’organisation qui correspondent à des durées différentes, qui pour enchevêtrées qu’elles soient, ne garantissent pas son unité indéfectible : d’une part, il est clair que ces différents niveaux ne sont pas moi au même titre. Nous avons défini comme singularisation cette modalité du corps que nous sommes le plus intimement et que l’œuvre d’art, en tant que corps d’élection, est au plus haut point. D’autre part, c’est tant aux tensions qui naissent de l’inachèvement du corps-profondeur qu’à la pluralité des dimensions du corps — corps-objet, corps organique vécu, corps affectif ou pathique — et à leurs tempos différenciés, que l’on doit l’expérience de cette discorde entre le moi et son corps par laquelle notre propos s’inaugurait. De ce point de vue, l’évidence de la grâce que donne à voir le corps du danseur signifie la conquête momentanée de l’unification corporelle autour de sa dimension singularisante.

Bibliographie

GRIMALDI Nicolas, À la lisière du réel. Dialogue avec Anne-Claire Désesquelles, Paris, Les Dialogues des petits Platons, 2013.

—, Traité des solitudes, Paris, PUF, « Perspectives critiques », 2003.

—, Le désir et le temps, Paris, PUF, « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1971, [1992, Paris, Vrin, « Problèmes et controverses »].

MERLEAU-PONTY Maurice, L’institution dans l’histoire personnelle et publique. Le problème de la passivité : le sommeil, l’inconscient, la mémoire. Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Paris, Belin, « Littérature et politique », 2003.

—, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1964, [2006, « Tel »].

—, Signes, Paris, Gallimard, 1960 [2003, « Folio essais »].

—, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1945, [2005, « Tel »].

Christopher Lapierre,

Docteur en philosophie (Centre Georges Chevrier, UMR 7366)

Professeur agrégé de philosophie

Ancien élève de l’ENS de Lyon

POUR CITER CET ARTICLE Christopher Lapierre, « Moi, mon corps : Réflexions phénoménologiques sur l’identité », Nouvelle Fribourg, n. 1, juin 2015. URL : https://www.nouvelle-fribourg.com/archives/moi-mon- corps-reflexions-phenomenologiques-sur-lidentite/

NOTES

1 On peut néanmoins citer : Clara Da Silva-Charrak, Merleau-Ponty : Le corps et le sens, Paris, PUF, 2005 ; Alain Berthoz et Bernard Andrieu (dir.), Le corps en acte, Actes du colloque organisé au Collège de France, 22-23 septembre 2008, Presses Universitaires de Nancy, 2010 ; Chiasmi international n°4, Merleau-Ponty. Figures et fonds de la chair, Paris/Milan/University Park (Pa.), Vrin/Mimesis/Penn State University, 2003.

2 On peut citer, pour les études en français, le pénétrant ouvrage de Didier Cartier, La vie ou le sens de l’inaccompli chez Nicolas Grimaldi, Paris, L’Harmattan, « La philosophie en commun », 2008 (1998). En Italie, Sergio Pieri a consacré deux ouvrages à la pensée grimaldienne : L’ambiguità del tempo. Saggio su Nicolas Grimaldi, Genova, Tilgher, 1998 ; Fenomenologia della solitudine ed enigma dell'io. Studio su Nicolas Grimaldi, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2009.

3 Par exemple, Nicolas Grimaldi, À la lisière du réel, Dialogue avec Anne-Claire Désesquelles, Paris, Les Dialogues des petits Platons, 2013, p. 43 : « […] je ne me sens pas appartenir à ce courant, dans la mesure où, précisément, un courant philosophique est toujours, d’une certaine façon, un groupe, un clan, une tribu. Une tribu a son style, ses mots de passe, son vocabulaire, son dialecte. D’un point de vue sociologique, au sens où l’on distingue diverses tribus philosophiques, je ne me rattache pas à la peuplade des phénoménologues. Cependant, dans la mesure où la phénoménologie se donne pour tâche d’être une philosophie du concret, de "revenir aux choses mêmes", mon entreprise et mes analyses peuvent paraître très proches de la phénoménologie. Cependant, dans la mesure où la phénoménologie est aussi une philosophie transcendantale, où le sujet constitue les essences dont il découvre ensuite les silhouettes dans l’expérience, comme autant de figures, ou d’emblèmes, je ne suis pas du tout phénoménologue ».

4 Roland Breeur, Singularité et sujet : Une lecture phénoménologique de Proust, Grenoble, Millon, 2000 ; Autour de Sartre. La conscience mise à nu, Grenoble, Millon, 2005 : p. 59 : « La singularité se caractérise par le fait que mon contact avec le monde est alourdi d’un rapport à quelque chose en moi qui se refuse à ce contact, mais à quoi je ne puis me soustraire. Cette singularité renvoie au fait que l’écart qui me lie au monde est troublé ou obscurci d’un écart supplémentaire, que la passivité ou l’épaisseur de ma conscience est alourdie par une passivité qui ne me relie pas au dehors, par un écart que je subis et qui pourtant me déchire du dedans de ce qui en moi ‘traite le sens’ du monde. Ce qui singularise le sujet est cet écart au sein de l’écart, l’insistance d’un noyau opaque qui ne se dissout pas dans l’épaisseur du monde ».

5 Roberta De Monticelli, L’avenir de la phénoménologie. Méditations sur la connaissance personnelle, Paris, Aubier, 2000.

6 Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, Paris, PUF, « Perspectives critiques », 2003, p. 27.

7 Ibid., p. 27-28.

8 Ibid., p. 28 : « On comprend en effet que notre corps est si substantiellement uni au monde qu’on ne saurait imaginer une situation où il en serait retranché. Même dans un désert, même dans une bulle aseptique ou dans une station orbitale, il est toujours dans le monde. La solitude ne peut donc être pour lui qu’une métaphore, et consisterait en ce que le monde aurait cessé pour lui d’être un milieu : les échanges vitaux n’y seraient plus possibles, il manquerait d’oxygène ou ne trouverait plus les éléments nécessaires à sa survie ».

9 Ibid., p. 33.

10 Jean-Paul Sartre, « Érostrate » dans Le mur, Paris, Gallimard, 1939 [1966], p. 77.

11 Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, Op. cit., p. 33-35.

12 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1964, [2006, « Tel »], p. 173.

13 Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, Op. cit., p. 35-36.

14 Ibid., note 2, p. 34-35.

15 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1945 [2005, « Tel »], p. 204 : « En deçà des moyens d’expression conventionnels, qui ne manifestent à autrui ma pensée que parce que déjà chez moi comme chez lui sont données, pour chaque signe, des significations, et qui en ce sens ne réalisent pas une communication véritable, il faut bien, verrons-nous, reconnaître une expression primordiale de signification où l’exprimé n’existe pas à part l’expression et où les signes eux-mêmes induisent au-dehors leurs sens. C’est de cette manière que le corps exprime l’existence totale, non qu’il en soit un accompagnement extérieur, mais parce qu’elle se réalise en lui. Ce sens incarné est le phénomène central dont corps et esprit, signe et signification sont des moments abstraits ».

16 Nicolas Grimaldi, Le désir et le temps, Paris, PUF, « Bibliothèque de philosophie », 1971 [1992, Paris, Vrin, « Problèmes et controverses »], p. 398 : « Merleau-Ponty assure que "je lis la colère dans le geste" […] Cependant, cette glose est difficile. En ce langage des gestes, la sémantique est obscure et la morphologie mal établie. C’est ce qui explique les malentendus […]. Le malentendu vient donc de ce que nous avons pris pour un réalisme du langage des gestes ce qui n’est qu’un nominalisme ».

17 Ibid., p. 399.

18 Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, Op. cit., note 1, p. 34.

19 Ibid., p. 37.

20 Maurice Merleau-Ponty, « Le langage indirect et les voix du silence », Signes, Paris, Gallimard, 1960 [2003, « Folio essais »], p. 68 : « En ce qui concerne le langage, si c’est le rapport latéral du signe au signe qui rend chacun d’eux signifiant, le sens n’apparaît donc qu’à l’intersection et comme dans l’intervalle des mots ».

21 Maurice Merleau-Ponty, « Sur la phénoménologie du langage », Signes, Paris, Gallimard, 1960 [2003, « Folio essais »], p. 142.

22 Par ex., Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Op. cit., note, septembre 1959, p. 259.

23 Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, Op. cit., p. 120.

24 Ibid., p. 89 : « Déjà pressent-on donc que ce qui nous rend reconnaissables n’est pas ce qui nous rend connaissables, que nous ne sommes pas réductibles à ce qu’on peut voir de nous, et que la philosophie risque fort de s’être privée de quelques progrès en s’obstinant à penser que tout existant est réductible à la série de ses apparitions ». Ces lignes visent, sans doute possible, la première phrase de l’« Introduction » de L’être et le néant de J.-P. Sartre.

25 Nicolas Grimaldi, Le désir et le temps, Op. cit., p. 69 : « C’est donc pour fuir la contradiction que le dualisme est tombé dans la contradiction ».

26 Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, Op. cit., p. 101-102.

27 Ibid., p. 103-104.

28 On n’en dirait pas autant du modèle de l’« institution », développé dans le cours de 1954-55 et revendiqué dans de nombreux textes, y compris tardifs. Dans l’optique qui est la nôtre, cette critique s’adresse seulement à la thématique de la chair du monde, telle qu’elle est esquissée par exemple dans le chapitre intitulé « L’entrelacs, le chiasme » du Visible et l’invisible.